淡出江湖情未了

颜德岳

去年,成人网站

研究生院建院四十周年,张希主编了一册《闻雁集》,邀请诸位曾在吉大求学的师生回忆过往,其中邹广田院士保存的一张1965年研究生班合影,把我带回到青年时代。如今母校即将迎来建校八十周年,我便想借此机会,把自己的一些经历写下来,与后学共勉。

我1937年出生于浙江永康。同年初,有一定文化的父亲在杭州从军,后来牺牲在抗日的战场,我没有见过他。杭州沦陷前,在杭州半山开自产自销竹器店的祖父回到老家,用毛竹做成碗橱、椅子等家具到农村集市出卖,尚可维持生计。抗战胜利后,爷爷曾经回到杭州半山,但见我家的房子已经被日军炸毁,地基上已有别人建的新房。爷爷万念俱灰,自忖“儿子没有了,争回那块地基还有什么用”,就返回老家。爷爷奶奶都是文盲,他们非常爱护我,但从未督促我用功读书。1949年初,我考入永康初级中学。从山村到县城,离开了爷爷奶奶的管束,我对外面的世界有点好奇,偶尔逃学去逛大街。永康县城解放的那天,枪炮声一停,我就溜出校门,加入欢迎解放大军进城的群众之中。看到解放军雄赳赳气昂昂的队伍向前行进,我对革命军人的仰慕之情油然而生。之后,就常常逃学去看解放军文工团的演出。有一天,在大街上看到了一张告示:华东军政文化干校招生。我就去报考。由于我当时长的比同龄人高,就把年龄虚报为17岁。发榜那天,我惊喜地发现,我的化名(颜善)赫然上榜。此时,后面有人拍拍我的肩膀。回头一看,是我的堂叔,也是我的小学老师。他问:你怎么也来了?我说:我要当兵!他讲:我兄弟多,我可以当兵;你是遗腹子,三代独苗,不可以当兵。他还把信息透露给了我的祖父母。爷爷把我拖回家,要我承诺不当兵。失学后,我有点失落,朦胧地感觉到自己已经失去了改变命运的机会,以后只能学一门手艺或租种一些薄田谋生了。土改的时候,我在村里当民兵。有一次县武装部长到我们村视察民兵工作,他把手枪斜挂在我的左肩,打量打量,又斜挂在我的右肩,再打量打量,然后说:小伙子当我的通信员吧。我当然很高兴,就把他领到我家里,但祖父说什么都不同意。我又一次失去了参军的机会,但命运又给我伸来了橄榄枝。解放后,人民政府大力发展教育事业,让中学老师下乡动员失学青年复学。此时爷爷年事更高了,已经无力付费再供我读书,在人民助学金的资助下,我回到学校。

小时候我喜欢听大人讲故事,读初中就爱好文史,高中三年一直梦想报考北大中文系。但临毕业真正要选择职业时,偶然看到学校黑板报上的一篇文章,作者说他的理想是学化学,因为化学能合成除草剂,免除农民兄弟“锄禾日当午”之苦,还能合成杀虫剂,保障农业大丰收。我来自农村,休学时种过地,还是当年农会的会员,知道农民的艰辛,心想:既然化学对农民有这么大的帮助,我就考化学了。1956年,我从杭一中考入南开大学化学系。入学后,还是放不下对文学的爱好,课余时间常常阅读文艺书籍,还模仿拜伦的风格写新诗,用实名或笔名向南开大学的校报“人民南开”的文艺副刊投稿。十几年后,在四川遇到一个南开校友,他说:“我是历史系的,和你一个年级,你是南开的校园诗人,见到你真高兴!”不曾想还有人送给我一个“校园诗人”的桂冠。

两年基础课学习,使我慢慢认识到科学的魅力,自然的规律比动人的故事更扣人心弦。从此我不再看文艺书,并烧掉诗稿,准备努力学好物理化学的专业课。那时我国进入激情燃烧的岁月。我被派去参与大炼钢铁试点以及后续的大炼钢铁运动。又到天津电源研究所金工车间学习开车床,为时一年。接着提前毕业,又转为预备师资,下乡到白洋淀地区劳动。所以,我虽然名义上属于物化专业,却没有正经上过物化的本科专业课。下乡劳动时患了二度浮肿病,回校休养,才从图书馆借来物化的专业书自学了一遍。直到与我同一年级的同学要毕业的时候,我的浮肿病痊愈了,刚好赶上毕业分配。我很担心,因为没有上过专业课,唯恐到了工作岗位,工作拿不起来,于是想着再读个研究生。在就要宣布分配方案的前一天下午,我听同学说:吉大向南开要两个研究生。我就找到管分配的老师,询问这件事,特别问是否要通过考试。他说,我们是重点大学,不需要考试的。我说,不要考我就去。那位老师本来已经做好分配方案,就把我和另一个同学的岗位对调了一下。回头来看,那个时代人的命运都那么随机,人生的转折与缘分的交汇常常就在一念之间。

不过考试还是没能躲过。到了成人网站

,研究生科的领导说:招生的专业是高分子,而且必须通过考试。考三门课: 物化、外语和政治。我硬着头皮应试,幸被录取,1961年9月正式进入吉大,有幸成为唐敖庆老师的研究生。1950年代,高分子还是新兴学科,其与化学工业密切相关。为了服务国家现代化建设,唐老师带领大家专注于高分子理论研究。入学吉大后,我们大约有两年时间补习数理基础。那时,唐老师亲自给我们讲了《统计力学》和《不可逆过程统计热力学》两门课。唐老师上课的风格有如贝多芬的交响曲:气势恢弘,结构严谨。他上课从来不带任何讲义和讲稿,无论多么复杂的公式,例如不可逆过程统计热力学中的偏微分方程,他都给我们一一推演,整版整版的求解过程就连一个符号也没有差错。虽然唐老师博闻强记,但只要第二天有课,前一天他都会推掉其他工作安排,专心认真备课。孙家钟和江元生两位老师也给我们讲了数理基础课,除了一般的数理基础内容,他们了解化学专业需要什么样数理基础,因此讲授的内容更有针对性。1963年唐老师将研究重心又转回了量子化学,他请当时留苏回国的副博士吴邦瑗老师指导我开展高分子实验,研究极性单体的阴离子型聚合反应,完成研究生毕业论文。那时阴离子活性聚合由Szwarc提出才几年,还属于高分子化学的前沿研究领域。可以说,后来我之所以能立足于社会,做教学和研究工作,都是基于在成人网站

受到的扎实训练。

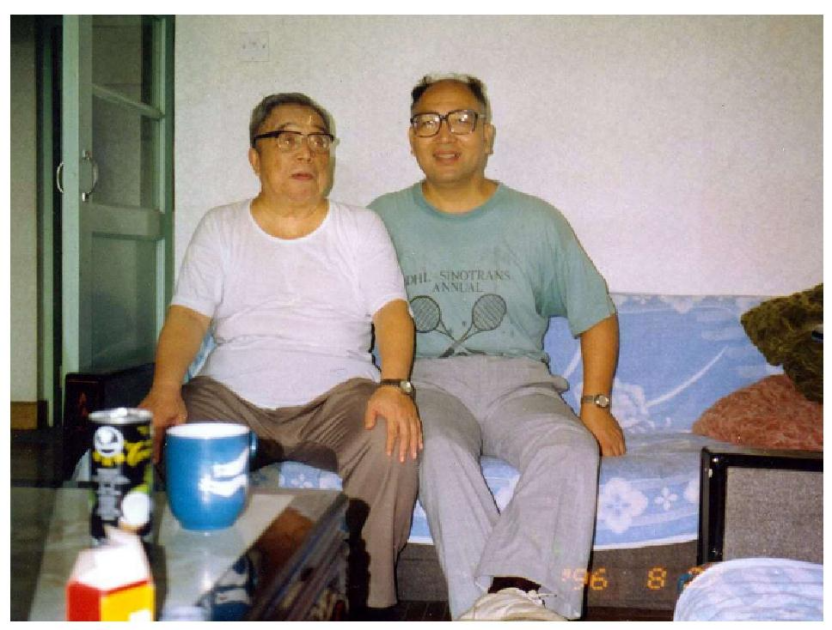

图1 1996年仲夏与唐敖庆先生在一起

1965年10月我研究生毕业,被分配到华东化工学院(现在的华东理工大学)有机工业系塑料研究室,但刚报到又被唐敖庆老师借调一年,回去参与他主持的《聚合反应统计理论》一书的编写。在吉大又工作了不到一年,华东化工学院发函给吉大,令我赶快回上海。回到工作单位,人事处通知我到上海曹家渡的新兴华橡胶机械厂参加城市“四清”工作队。“文革”开始时回到华东化工学院。工宣队进驻学校后,让我担任一个特殊项目的课题组长,与华东纺织工学院(今东华大学)的一个课题组、上塑15厂、长虹塑料厂合作攻关。我感到自己责任重大,因此十分努力。经过三年实践和探索,我学习了更多高分子化学的知识,好像又上了一次大学。70年代初,我被派往大三线“支内”,到上海化工学院(“文革”时改的名称)四川分院工作。那时,我处境不佳。1978年末,党中央的十一届三中全会确定了改革开放的大政方针,然而分院的“大批判”还是如火如荼。1979年春天,一位同事悄悄告诉我:“外面已经比较宽松,可以自己选题写论文了”。听到这个信息,我十分振奋,终于可以做自己喜欢做的事情了。但是做什么呢?学校既没有设备也没有经费,图书馆里却有许多专业书和期刊,只适合做理论研究。另一方面,我已经长期脱离研究工作,不知道高分子科学当下的研究热点,只能粗略地考虑如下:高分子是一种材料,材料科学永恒的主题是结构和性能的关系。于是我画了一张高分子多层次结构的框图:第一层次是高分子链的化学结构,包括多分散性;第二层次是高分子构象;第三层次是聚集态结构。那时我已经42周岁,还像小伙子一样雄心勃勃,想对高分子的结构一个层次又一个层次研究下去,建立理论。高分子链的化学结构和多分散性决定于聚合反应机理,联系两者的桥梁是聚合反应动力学。我选择后者作为研究的切入点。关于加聚反应动力学,直到当年流行的还是稳态理论,它假定在聚合反应过程中不同聚合度的每个物种都浓度不变。这是没有办法的办法,显然不符合实际情况。根据加聚反应机理列出动力学微分方程组进行求解的非稳态动力学,文献上只有四篇报道。唐老师采用几率统计的方法,对聚合物的分子量分布和有关分子参数做了系统处理,建立了聚合反应统计理论。这是高分子科学的一个里程碑。非稳态聚合反应动力学是探索聚合物分子参数和多分散性的另一条途径。为了进一步研究非稳态聚合反应动力学,我把该领域已发表的四篇文章重复推导了一遍。惊讶地发现,其中第三篇文章给出的公式有误。于是写了一篇论文,予以纠正,发表在复刊不久的“科学通报”。接着又写了一篇论文,投寄同样复刊不久的“高分子通讯”。1980年初,我带着两篇文章的抽印本撤回上海,调到同济大学化学系。凭着在吉大读研究生时所学的数理基础,理论研究的进展还算顺利,又单独或和合作者一起在国内刊物发表了一些论文。1982年晋升副教授,招了4个硕士生。学生都很能干,一位送到应化所做实验研究,另三位跟我一起求解动力学微分方程组。至今印象最深刻的工作是关于等离子引发后聚合的自由基聚合反应,该反应的链引发瞬时完成,有链增长、歧化链终止和结合链终止三种基元反应。过去的非稳态聚合反应动力学研究就止步于此。我用常规方法尝试了一下,果真不行。于是换了一种变数代换,难题迎刃而解,很快就得到了分子量分布函数和有关分子参数的公式。然后叫一位硕士生根据所得公式编程,计算分子量分布曲线和有关分子参数的数值。师生共同切磋,教学相长,又提出了隐函数法,解决了离子型聚合反应的各种链转移和链终止问题,在国际刊物发表了一系列文章。1983年,同济化学系的系领导找我谈话,令我“缴回已经报销的两篇文章的复印费和投寄国际刊物的邮寄费,不缴的话就从你工资里扣”。我争辩说“我投稿是为学校争光,相煎何太急!”,扭头就走出系办公室。虽然他们未敢扣我的工资,但在随后的一年中,我如履薄冰,为了避免以后更多的麻烦,走为上计,1984年我调到上海交大应用化学系。

图2 1994年和《Makromol. Chem.》杂志同仁共度圣诞节 左一是编辑Bernd Jung,左二是Aachen大学教授、主编Hartwig Höcker

在上海交大,派给我的第一个教学任务是给研究生讲统计力学,作为唐老师的学生,开这门课是我的强项,曾获得学校教学优秀奖。上世纪80年代末,继续研究非稳态聚合反应动力学的同时,我和周志平合作进入高分子统计构象的研究。后来他成为我的第一个博士生,我们做了两件事:1)按照严格的物理定义,利用旋转异构态模型,给出了主链带侧基或含杂原子大分子的均方回转半径公式;2)结合旋转异构态模型和构型统计方法,发展了聚合物构型-构象统计学。1990年代初,我打算进入高分子聚集态的研究,但具体考虑就傻眼了:我没有做过高分子物理的实验,不了解聚集态结构的实验背景,怎么做得了理论研究呢?于是在1992年初去意大利热那亚工业大学高分子研究所G. C. Alfonso教授的实验室学习高分子结晶。两年后,应Axel Müller教授邀请,去德国Mainz大学工作了半年,主要协助他研究聚合反应动力学问题。期间,德国拜耳公司的一位研究人员委托我研究脉冲激光引发的自由基聚合反应产物的分子量分布和相关分子参数的表达式。完成任务后,公司奖励我5000马克。这项工作发表在美国“大分子”杂志,我是第一作者。回国后,因为当年缺少必要的仪器,安排一个硕士生用386台式电脑模拟聚丙烯熔体在水或石蜡冷却下的结晶。文章发表后,我感到这样的工作不可持续,因为我以前忙于手头的工作,不曾学过电脑编程,只能给学生定一个题目,无法指导他的后续工作,也不可能每个学生都是电脑编程的好手。当我评上博导,恰好校分析测试中心购买了一台颇为昂贵的仪器:时间分辨的红外光谱仪。我的在职博士生朱新远就利用这台仪器研究了聚丙烯熔体的冷却结晶过程,发现当聚丙烯31螺旋增长到11个结构单元时,就发生相分离并结晶。相分离诱导高分子结晶的理论问世已经10年了,这是第一次用实验证明了这个理论。那时学校尚缺少实验条件,如果继续研究高分子结晶,也是不可持续的。我决定回归我的老本行高分子化学。恰巧此时(1996年)Müller又邀请我去2个月。我抵达的那天,他给我一篇文献,并说“Frechet去年发明了一种新的聚合反应,叫自缩合乙烯基聚合反应。你能建立这一反应的动力学理论吗?”我当天就列出了该反应和AB2型缩聚反应的动力学微分方程组,一周之内求解得到产物分子量分布和平均支化度的解析表达式,并发回国内请学生帮助编程、上机做数值计算和画图。我再用二十多天查阅相关文献,写成了一篇很长的论文初稿。此时Müller出国讲学,一个月后返回。我利用这一个月时间,查阅了更多超支化聚合物的文献,决定回国后就做自缩合开环聚合反应。当Müller回到学校,我把论文初稿交给他,就回国了。他把初稿拆成两篇,第一篇是分子量分布,他自己是第一作者和通讯联系人,我是第二作者。还加了一个第三作者。他说,那人编制过一个预测聚合物分子量分布的程序,但给出的分子量分布曲线与实验数据不符,才请我去的。那人没有功劳也有苦劳,所以把他列为第三作者。第二篇文章是平均支化度,我是第一作者,他自己是通讯作者,第三作者是Matyjaszewski,因为讨论平均支化度的定义时,给他打过电话。我觉得那次去德国,自己最大的收获是确定了回国后的研究方向。后来我和我的学生对超支化聚合反应在实验和理论两方面都做了系统的研究,例如以丙烯酸环氧丙酯合成超支化聚合物为例,定义了杂化聚合的概念(Concept of hybrid polymerization);提出用不等活性双组分单体制备超支化聚合物的方法;制备了超支化聚磷酸酯等多种新型聚合物;将动力学理论推广到带多官能度核的超支化聚合反应。那次去德国还有一个意外的收获:有一天我在Mainz大学有机化学研究所的图书馆里查资料,偶遇一位帅小伙,张希,他也来查资料。他曾经在Helmut Ringsdorf教授指导下做过联合培养的博士,这次又回来合作研究。当时他已经是吉大的优秀青年教师。校友在异国奇遇,分外亲切和高兴,我们聊得非常投机,颇有“天涯遇故知”的感觉,从此我们就成为忘年之交。

图3 2017年参加张希老师领衔的973项目结题验收

在上海最冷的一天,零下7摄氏度,我的博士生侯健正在将水加入一种超支化多臂共聚物的溶液,以便把聚合物分离出来。他突然大叫:“颜老师快来看呀,很多鱼鳞吶”。我走过去,一眼就知道这是宏观超分子自组装。在自然界,宏观自组装比比皆是,例如任何生物的个体都不是一个分子,而是大量不同的生物分子通过各种弱相互作用组装起来的多层次复杂有序结构。然而在实验室还不曾有人观察到过宏观超分子自组装现象。这个自组装前驱体的合成须在低温下进行,可惜上海的严寒天气每年只有7天,只有等来年气温降下来再做了。到了翌年的冬天,天气迟迟冷不下来,侯健回山东老家过寒假了。他一走,气温就降了。那时还没有手机,我花了很大的周折,才联系上他。他立马回沪,但7天过后气温又升上去了。侯健说:“颜老师,我不能再等,要毕业找工作了”。我又招了一个博士生,周永丰,接替侯健的工作。心想不能再靠天吃饭,买不起低温反应器,就买了两个家用冰柜。周永丰是哈工大的年级第一名,他组装得到了宏观多层管。我们还提出了组装体中的分子堆积模型,并通过管子的超薄切片四氧化鋨染色的透射电镜照片,证明了分子的层状堆积结构。这项工作发表在Science杂志。周永丰还用超支化多臂共聚物囊泡模拟了生物膜的分裂和融合,都刊登在美国化学会志。

当我们大力研究超支化聚合反应的时候,我得知市场上已经有长烷基链二元酸和二元胺出售。是石蜡发酵制备的医药中间体。当时,尼龙11是烷基链最长的尼龙。我觉得,用固相合成法制备新型尼龙是典型的高分子合成方法之一,而测定新型尼龙的晶型、晶胞参数和晶型转变,则是高分子物理研究。如果这样的内容作为博士论文的题目,博士生就能在高分子化学和物理两方面都得到训练。就先后安排了几个博士生做这项工作。他们合成了尼龙1212,尼龙1214,……,尼龙2022等一系列长烷基链聚酰胺,到应化所周恩乐教授的实验室测定晶型、晶胞参数和晶型转变。在Crystal Growth and Design 杂志等刊物发表了一系列论文。做长烷基链尼龙的最后一个博士生李卫华,是吉大校友,在金山石化工作过6年。她毕业后登记了一个长烷基链尼龙的公司,获得了政府主管部门的批准。当年,我国是服装出口的大国,长烷基链尼龙可做高档衬衫衣领的最好浆料。同时还可以纺丝,织成雨水不易浸润的布料。遗憾的是,公司获批不久,她收到了GE公司的工作邀请,考虑到自己办公司的风险,就把已获批的公司撤销,到GE上班去了。这些研究成果未能得到应用转化。

2011年,在杭州召开高分子药物载体的学术会议。高分子药物载体有优点也有缺点。其缺点是有分子量分布、可能有毒副作用等。几天会议,没有提出解决方案。我想,如果将一个亲水药和一个疏水药通过能够在癌细胞内或癌组织释放药物的化学键或连接基偶联起来,就可以在水介质中组装成纳米抗肿瘤药了,从而可避免高分子载体的缺点,而且同样具有被动靶向作用。2012年,我的博士生制备了一款两亲性药-药缀合物抗肿瘤纳米药,做了体外试验,就投稿到“自然通讯”杂志。一个评审人同意发表,另一个提出29条修改意见。编辑部要求大修。我感到两难:如果不改,文章发不出去;如果改,有可能第二个评审人来者不善,故意让我们拖时间,要把我们的想法抢过去。考虑再三,还是决定文章要基本按照第二个审稿人的意见补充数据;为了确保创始权,先申请一个美国专利。博士生又做了一年半,基本补齐了数据。再次投稿的前一天,我们发现“美国科学院院报”的一篇文章与我们的想法相同,只是所用药物不同而已。担心该文作者可能就是对我们的第一稿提出29条修改意见的那个人。于是我们将修改稿改投“美国化学会志”,以避开那个审稿人的再次伤害。这篇文章的篇幅颇长,很快就被接受发表。美国专利也获授权。我想,“美国化学会志”发表的文章,结合美国专利,两亲性药-药缀合物纳米抗肿瘤药的创始权还是属于我们的。

10多年前,回顾自己做过的工作,都是基础研究,只发表了一些论文,觉得余生应该做一点实实在在有益于社会的事了,就开始对传统抗肿瘤药紫杉醇进行修饰,制备Me-better药(指在仿制基础上通过结构优化与专利规避研发的改良型新药,属于具有物质专利保护的创新药物)。这项工作由江苏某医药公司资助,条件是知识产权属于公司。现在这个药正由该公司做二期临床试验。接着将亲体与细胞毒素通过可酶降解的短肽偶联,制备靶向抗肿瘤药。亲体也具有识别肿瘤上的靶标蛋白的功能,其亲和力和抗体相当。两者的区别是抗体分子量大,在体内半衰期长,而亲体的分子量只有抗体的1/22,在体内停留的时间短,因此只用于肿瘤成像,检测几分钟完成后,快速排出体外。亲体蛋白是亲水的,如果细胞毒素和偶联基团疏水性较强,就可在水中组装成纳米颗粒,其内核是偶联基团和药,外层是亲体的冠。这就可延长该靶向药在体内血液循环系统停留的时间。这一项目由山东某药业公司资助。成药性评价的结果是:疗效好,安全窗口窄。目前正在优化中。另一项工作是将两亲性药-药缀合物的技巧用于逆转肿瘤耐药性,也得到很好的效果,而且疗效和安全性比较均衡。以上工作都由横向经费支撑。还有一些好想法正在实施,目标都是临床应用转化,但达成这个目标需要大量的资源和很长的时间,期待医药企业和投资人的支持和合作!

2017年3月4日是我生日的前一天,交大召开了一次“高分子前沿研讨会”,同时为我庆贺80寿辰。约有30位来宾与会,其中有6位院士和二十多位杰青、长江学者,加上本单位的师生,济济一堂。召集人安排我在会议最后发言致谢。我的学生周永丰教授为我准备了一套PPT。我看了一下,内容主要是回顾几十年来我做过的工作和成果。我觉得不妥,就自己动手又做了一套PPT,内容是过去我想做而未达成的工作。其中有两项工作意义较大,我力所能及,但失之交臂,回顾如下:

1)上世纪80年代初,我在同济大学常常通宵达旦地求解聚合反应动力学微分方程组,感觉其求解方法也适用于求解同位素连续衰变的微分方程。自然界有三个级联衰变系,又有一个人工级联衰变系。早年,英国数学家Bateman求解过两步连续衰变的微分方程,给出的解析式就叫贝特曼方程。如果我腾出时间,阅读一本放射化学的书,再查阅一些相关文献,完全可以自己完成求解和撰写论文的全部工作。但是那时我对非稳态聚合反应动力学的研究正顺利进行,舍不得分心去读放射化学的书和查文献,想走捷径,就给国内一位放射化学的知名教授写了一封信,要求合作,建议我承担级联衰变微分方程的求解,请对方负责撰写论文。可惜没有回音。我就把这件事放在一边,埋头做自己的工作了。1993年我去Mainz大学短期工作期间,了解到该校有一个放射化学研究所,就请我的朋友Axel Müller去找该所的同事,请求合作。Müller带回的答复令我大失所望。他转告:“连续衰变微分方程的解析解已经没有意义了,我们已经编制了一个程序,只要发一个随机数,就可以得到所需的数值结果”。失望之余,我想:既然已经没有意义,那就不要再念想了吧。直到2009年左右,柴志芳院士邀请我参加中国科学院核分析重点实验室的学术委员会。开会茶歇的时候,大家围坐聊天,我说:“多年前,我差一点介入了你们这一行”,接着讲了早年寻找合作者的事。话音刚落,柴志芳拍了一下桌子,大喊道:“颜先生,你上当了!连续衰变微分方程的解析解是很有意义的,现在也很有意义”。我说:“那,我们合作吧”。我已不复年轻,把求解微分方程的任务交给周志平,柴志芳则让他的学生赵宇亮加入合作。周志平查阅了资料之后告诉我:“连续衰变微分方程已经有人求解过了,不过人家引入一个假定:分枝衰变两个方向的衰变速度相同。我们可以不要这个假定”。文章投到放射化学领域的顶级刊物。听柴志芳说,还是Mainz大学放射化学研究所的教授评审的,给予很高的评价。这时,我才意识到近20年前自己被误导了。

2)我在意大利的初期,Alfonso给我讲了一个关于高分子结晶令人扼腕的故事。聚乙烯(PE)在良溶剂中和较低温度下结晶,生成菱形或去角菱形的片晶;若在不良溶剂中和接近熔点的高温下结晶,[200]面的结晶前沿就会形成弧形边。关于弧形边的成因,有两种学说:高分子结晶分子成核理论的创始人霍夫曼(Hoffman)用次级成核理论来解释;英国的著名中青年学者赛德勒(Sadler)则移植无机结晶的理论,认为在接近熔点的温度,结晶前沿晶格上的粒子谐震动的振幅很大,有的粒子就脱离晶格,造成结晶前沿表面粗化,使结晶自由能变成各向同性,因此[200]面出现弧形边。两种理论争持不下。在我去意大利前几年,高分子物理的学者在意大利Garda湖边的一个宾馆召开了一次学术会议,企图解决关于PE片晶弧形边的争论。霍夫曼和赛德勒都去了,前者是德高望重的老权威,其分子成核理论已经是教科书一样的存在;后者是一位新进的中青年学者,虽然已很著名,但还不能望霍夫曼的项背。因此赛德勒郁郁寡欢,压力山大。在开会的前一天他从四楼房间的窗口跳下去,死了。巨大的压力转移到霍夫曼身上,他回到美国就一病不起,不久也去世了。一场学术争论陨落了两颗高分子物理领域的明星,令人唏嘘!从此,我对PE片晶的弧形边问题就非常感兴趣。有一天我到Alfonso的办公室找他,他不在。在他的办公桌上放着两篇论文的复印件。我拿起来看了一下,其中一篇是描写单晶前沿轮廓线的Frank’s方程。创意如下:当一个结晶粒子落到结晶前沿的[200]面上,就会形成左右两个台阶(可以理解为次级核)。如果第二个粒子落在右台阶旁边,台阶就向右移动;若落在左台阶旁边,台阶就向左移动。移动方向相反的台阶碰撞,就发生湮灭。Frank定义了r和l两个函数,分别代表向右和向左两个台阶的时空坐标,列出两个偏微分方程来描写结晶前沿的轮廓线。Toda是日本的物理学家,他认为:在趋近熔点的温度结晶,Frank’s方程的右式已经趋近于零,达到准平衡状态,此时Frank’s方程组就变成齐次偏微分方程组。他引入一个假定来求解。我觉得这个齐次方程组,是最简单的偏微分方程组了,应该不用假定也可以求解。可是我虽然求解过一些常微分方程组,但没有碰过偏微分方程,无法下手。思索了一会,豁然开朗,记起读研究生时,孙家钟老师在教我们量子化学前,讲了一些补充知识。其中一条就是求解转子方程,是用奥本海默法求解的。奥本海默认为:时空是两个独立变量,互不相关,一个时空两个变量的函数,是时间和空间两个函数的乘积,代入偏微分方程,就可把一个偏微分方程拆分为两个常微分方程,便可求解了。我摆弄摆弄,就把那个齐次偏微分方程组解出来了。再把所得结果代入Frank设定的一个积分,就得到了描写结晶前沿轮廓线的解析表达式。非常漂亮,是指数函数和双曲函数的乘积。那里的高分子研究所有一位程序员,当年用的电脑还是王安计算机,我请他按公式做数值计算,并画图,然后写成论文初稿。我很高兴,将初稿复印了一份,交给Alfonso,想征求他的意见和指教。但想不到的是他不相信我能够求解Frank’s方程,拒绝收下初稿。我愣了,有点秀才遇着兵有理说不清的感觉,但还是把复印稿留下,不吱声就走开了。1993年,我从德国回国后不久,Alfonso到北京讲学,我去看望他,因为平时他对我很友好,指导我做高分子结晶实验也很耐心。当时他住的宾馆还比较老旧,当他从楼上下来走到二楼楼梯口的时候,看到我在不大的大堂等他,就向我招手,并说:“Professor Yan,I have consulted a mathematician,your solution is correct”(颜教授,我咨询了一位数学家,你的答案是对的)。我感到欣慰,但这时我又有了改进该工作的想法。公式里有几个常数,有的常数是有物理意义的,例如台阶的高度;有的物理意义不明,例如分离变量时引入的常数。请程序员做数值计算时,有的常数可以根据物理意义输入合理的数值,但对意义不明的常数却只能用尝试法来输入数值。我觉得这么做不完美,最好能够弄明白它的物理意义,就可输入一个合理的数值上机计算,这样就完美了。但拖了很久也想不出一个子丑寅卯,一晃三十多年过去,一度稿子也找不到了。后来想起在热那亚时曾经寄了一份复印稿给周志平,才将当年的思考记录保留下来。这件事只怪我自己苛求完美和马大哈似的粗心。不过我对PE片晶出现弧形边的思考,还是有收获的,因为我对弧形边的形成提出了第三种机理。PE在不良溶剂中和接近熔点的高温条件下,结晶速度极慢,一般要持续两天以上,形成的片晶不可避免地要发生退火效应,先结晶的区域先退火,后结晶的区域后退火,结晶前沿保持临界核的厚度。于是片晶从中心到结晶前沿,从厚到薄形成一个厚度梯度。实验数据表明,厚的片晶晶胞参数小,薄的片晶晶胞参数大,这就引起晶格畸变,形成了PE片晶 [200]面的弧形边。文章发表在“科学通报”,用图解详细阐明了晶格畸变的道理。高分子结晶领域的专家胡文兵教授和傅强教授非常认同我提出的机理。

在研讨会上讲话的最后,我吟诵了一首答谢与会友人的诗:

情未了

年届八旬不言老

淡出江湖情未了

精英如云来聚会

各显神通水平高

文人相亲情谊真

书山学海共逍遥

自古后生超前辈

中华中兴有尔曹

颜德岳,高分子科学家,中国科学院院士,现任上海交通大学讲座教授,四川轻化工大学前名誉校长。1937年生于浙江永康。1961年毕业于南开大学化学系,1965年成人网站

化学系研究生毕业。2002年比利时Leuven天主教大学授予自然科学博士学位。2005年当选为中国科学院院士。长期致力于非稳态聚合反应动力学、超支化聚合物的分子设计和不规整聚合物超分子自组装等领域的研究,首先发现并报道了宏观超分子自组装。近年来提出两亲性药-药缀合物纳米药的概念,为抗肿瘤药物制备提供新方法。

【消息来源:成人网站

公众号】