日前,收到张希校长的邀约。其所述师生同道的情谊,以及他承续吉大育人传统、筹划八十年校庆文集的主张,都深深打动了我。作为在吉大度过大半生的老教师,我亲历了它的壮大,也见证了一代代学子成长为栋梁。我愿应他之邀,将自己与吉大相伴七十一年的点滴记忆付诸笔端。

教书育人 立身吉大

刘中树

1954年7月,我于沈阳东北实验学校(现辽宁省实验中学)高中毕业,考入东北人民大学(现成人网站

)中文系,至今已在成人网站

学习、工作、生活了七十一年。

一、初入吉大中文系

说来我年轻时走上文学这条路,也算是有些机缘巧合。中学时代,我接触到革命文艺,而我中学同学的父母中就有表演艺术家田方、于蓝,作家雷加、庄启东,还有当时《东北日报》的主编等。和我的这些同学在一起接触多了,我对作家、艺术家这个群体有了真切的感受,心里埋下了心向往之的种子。

上个世纪五十年代,高中毕业生最热门的是报考理工科。我原本也想过去哈尔滨工业大学,偏偏那年哈工大不招生。我心里又怀着一个文学梦——总想象着大学中文系里能整天读中外名著,去农村、工厂体验生活,随时构思写作。就这么着,1954年秋天,我踏进了东北人民大学中文系的大门。

可来了才发现,现实和理想不太一样。这里不培养作家,培养的是“语文学者”。当时国家的高等教育方案里,数学系培养数学家,物理系培养物理学家,历史系培养历史学家,唯独中文系,目标是个“语文学者”。我心里直嘀咕:好歹也得是个“家”呀,不是作家,也该是文学家吧?“语文学者”算怎么回事?

图1 上个世纪50年代,在成人网站

校门前合影。作者左二。

我是团支部书记,就带头提意见:“我们是想当作家来的,再不济也得培养成文学家,怎么成了语文学者呢?”老校长刘靖知道后,特意找我们谈话。他看着我说:“你理解什么是学者吗?你们这一辈子,能很容易地就成为语文学者吗?当作家要有生活,现在打好基础,将来到了社会上有生活体验,才可能当作家。踏踏实实地成长为语文学者,这是党和国家的需要,也是大学阶段要完成的任务。”听了这话,我想,那就安心学吧!

我们的课程安排得很系统:文学理论、中外文学史、文艺学引论这些理论基础课,古代汉语、现代汉语、音韵学、文字学这些语言专业课,还有《诗经》《楚辞》《文心雕龙》和鲁迅研究这些专题课。公共课还要学中国史、革命史、马列主义基础、政治经济学、外语等。那段时间真是如饥似渴,马恩的《论艺术》、列宁的《文学与艺术》、《毛泽东论文艺》,还有苏联学者的《文学原理》、《文艺学概论》,别林斯基、车尔尼雪夫斯基的著作,我都认真钻研。虽然现在回头看,当时苏联的不少著作确实带着教条主义色彩,但在那个年代,都是必读的经典。

我们那一届很特别,全系在全国就招了27个人。一人未来报到,一人因病休学,毕业时25人。其中调干生18人,应届高中毕业生7人。同学们个个基础扎实,思维活跃,都特别看重班级荣誉。当然也求奇特。有一个学期,著名诗人、文学家蒋锡金教授给我们班级讲文艺理论课。他是中国现代文学发展历程的亲历者,掌握很多相关的典故,讲课旁征博引,学生听得很有趣。蒋先生脚穿短小靴子,身穿长袍,配一围巾,头戴翻毛羊羔皮帽。我们班有五、六位男生也学这种打扮。我们班学习氛围很浓,认真听课,积极参与“习明纳尔”课堂讨论,抓紧自学,尽心尽力撰写学年论文,形成自觉主动学习的班风。大学四年里,我们经历了一些运动,也参加过修建长春第一汽车厂、机车厂的劳动。我一直担任团支部书记,1956年,在刘克镛、王向峰的介绍下加入了中国共产党。

毕业时正值1958年大跃进,系党总支负责同志找我谈话,说明中国现代文学教研室急需教师,希望我留在现代文学教研室,而我个人则希望到边远地区新设的岗位去工作。当时曾写下“盛世昇平宏志在,寒窗四载育汝成。创业维艰筋骨炼,兴国跃进唤群英。”诗以明志。但考虑到教研室急需教师,加上我大学期间在马克思主义理论、文学理论和古代文学上下了不少功夫,最终服从分配,留在了现代文学教研室。刘柏青主任给我的任务是:一年内登上讲台给本科生讲课,三年站稳讲台。就这样,我一毕业就走上了中文系教学与科研的道路。

二、公木先生

我还清楚记得1961年底,公木先生——也就是张松如老师,在校党委书记、校长匡亚明和党委第二书记陈静波等人的多方努力下,摘了右派帽子,来到我们吉大中文系任教,还代理了系主任。其实我早在1955年大一的时候,就听过他的讲座。那是1955年上半年,公木老师和诗人蔡其矫,从北京文学所来东北人民大学中文系讲学,公木老师讲马雅可夫斯基,蔡其矫先生讲惠特曼。那时候初见公木老师,就觉得他为人厚道庄重,让人打心底里敬重。

在公木老师主持系里工作期间,我担任过系科研秘书,在他亲自指导下组织中文系的学术活动。公木老师的教育理念既严谨又开放,既强调厚基础,又特别重视拓宽学生的知识面和提升实际能力。公木老师除了讲授中国古代文学史基础课,还讲授了“先秦寓言”、“毛泽东诗词”等专题课。他常跟我说,青年教师在站稳基础课讲台之后,一定要抓紧搞科研,争取给学生开出有分量的讲座课,这样才能把学术氛围带起来,也让青年教师更快成长,他希望我来带这个头。

那时他刚在中文系设立讲座课,就让我准备第一次讲座。为了不辜负他的期望,我加紧钻研鲁迅的思想与创作,后来就给1963级学生开了“鲁迅的早期思想”的讲座。上课时,公木老师经常坐在教室里,和学生们一起静静地听我讲课。课后他既给我打气,也提了中肯的建议。他那专注的神情里,满是对青年教师的支持、鼓励和期望。后来讲稿整理出来,发表在《成人网站

社会科学学报》1964年的第1期。

“文革”结束后的1980年,公木老师依托咱们吉大文学院,联络他在延安时期的老战友、老文艺家,发起成立了全国毛泽东文艺思想研究会,他亲自担任会长。研究会一直坚持马克思主义指导,推动中国化的马克思主义文艺理论研究,为我们中国特色社会主义文艺发展做出了扎实的贡献。

1996年,公木老师觉得自己年纪大了,身体也不如从前,就嘱咐我接替他做研究会会长,希望把研究会继续挂在吉大文学院办下去。我当时觉得自己是个晚辈,不敢接这么重的担子。可公木老师非常坚持,语重心长地对我说,相信我能把这份事业传承下去。我只好遵从他的意愿,一边向前辈和同仁们学习,一边在大家支持下接过会长职务,按照他定下的方向继续推进研究会的工作。如今这个研究会已经成为全国性的一级学会,继续在全国文艺理论建设中发挥重要作用。

图2 上个世纪80年代,作者(前排右三)与公木先生(二排左四)等合影。

图3 2005年,刘中树(左四)在2005年全国毛泽东文艺思想研究年会上。

公木老师是一位真诚的共产党员,是坚定的马克思主义者,也是一位胸襟博大、尊重知识、爱护人才的学者。他始终坚守“百花齐放、百家争鸣”的学术自由,真心实意扶植年轻人成长。他是赤诚的党员,是中国人民无私的儿子,是仁厚诲人的老师,也是那首深情的《光的赞歌》的歌者。他的人生,是崇高而大写的人生。

1985年,中文系为他举办了从教50周年纪念活动。1999年,我和张德厚、孙东临一起主编的《道德文章 高山景行——张松如(公木)教授纪念特辑》由成人网站

出版社出版。2001年8月,六卷本《公木文集》也由吉大出版社出版。

2010年,文学院举办了公木先生百年诞辰纪念系列活动,为他安放了塑像,召开了纪念大会和学术研讨会。我在那次大会上作了题为《如松公木 泽被后学》的发言,表达我们对先生为人、为学的深深缅怀和崇高敬意。每当我走过文学院的公木塑像,总会想起他坐在教室里听我讲课时的专注眼神,那目光里有期待,也有信任。

从青年到老年,我有幸获得过一些荣誉,也曾担任不少学术职务。但我心里清楚,自己的每一点成长,都离不开恩师的引领。在我做青年教师的时候,身边不仅有公木老师,也有废名、刘柏青这样的先生指点提携。我永远感激他们。

2011年,在废名先生诞辰110周年的研讨会上,我写过一首《敬忆废名师》,其中有“世事洞明会意释,学贯中西继绝学”之句;刘柏青先生九十大寿时,我也以诗相贺:“高山仰止德艺馨,万世师表天地心……”,这些诗句,都是发自内心的敬意与感念。

三、从鲁迅研究出发

回想我教学与学术研究的起步,总绕不开那篇《就<阿Q正传>的几个主要问题与冯文炳教授商榷》的文章。那时候我正读鲁迅,恰巧又接触到马林科夫在苏共十九大报告中关于文学典型的论述——尽管后来苏联理论界批判了那个观点,可那时我却如获至宝,就在教研室的讨论会上,结合自己的理解谈了对阿Q形象的认识,也提出了与废名先生不同的看法。

那时匡亚明校长正大力倡导学术争鸣,听说学生和老师有不同见解,他说这是好事,鼓励我们各自写文章发表,活跃学术氛围。现在想来,真是年轻气盛,不知天高地厚,就这样写出了那篇商榷文章,发表在《成人网站

人文科学学报》1959年的第2期上。如今再看,很稚嫩,却真实地记录了我当时的文艺观,也像一枚脚印,留在了来时的路上。

从1959年下半年开始,我给新闻专修班讲授中国现代文学史,之后又陆续为1956年之后入学的各届学生上课,讲现代文学,也讲当代文学。教学相长,这条路一走就是几十年。

岁月流转,我的学术兴趣也渐渐沉淀在几个方向上:中国现当代文学史、鲁迅研究、作家作品分析、毛泽东文艺思想、中外文化关系、文学史观与方法,还有东北亚问题。这些领域像一张地图上的几个坐标,标记着我思考与探索的轨迹。

为了讲好课,我参与编写过《中国当代文学史》《中国现代文学史》等教材,也主编过《中国现代文学简明教程》《现代文学基础》等书。鲁迅是我投入心力最多的作家,在我看来,不读懂鲁迅,就难以真正理解二十世纪中国文学。我写过《鲁迅年谱简编》《鲁迅的文学观》,也编过《注解本沈从文短篇小说选》,还研究过郭沫若、茅盾、巴金、老舍等一批作家的作品。

图4 1992年,刘中树(右三)出席浦项国际学术会议。

毛泽东文艺思想也是我长期关注的课题,也担任过全国毛泽东文艺思想研究会会长。我相信,学术视野要开阔,所以也一直关注中外文化对中国现代文学的影响,主持过国家社科基金项目《中外文化与二十世纪中国文学》。而关于治学方法,我始终强调“守正纳新”“知人论世”“论从史出”,这些理念也融入了我写的《治学之道》一书。此外,我还参与推动了吉大的东北亚研究,主编过几部区域研究著作。

改革开放之后,我们吉大中文系现当代文学教研室的老师们,都怀着把失去的时间追回来的心情,加倍努力地工作。我们重建课程体系,我先后为本科生讲授了《中国现代文学史》、《当代文学》、《写作》等专业基础课和《鲁迅的文学观》、《鲁迅的早期思想》、《中国现代文学与外国文学比较研究》等选修课。为硕士研究生、博士研究生讲授了《鲁迅研究》、《中国现代文学史料学》、《中国现代文学研究专题》、《中国现代小说》、《中国现代文学研究的史观与史法》等学位课,还为本科生、研究生讲授《治学之道》等讲座课。同时,我和刘柏青老师一起,推动学科建设,主持多项国家与教育部课题,也组织了不少国内外学术会议——从1982年国内首次萧军创作研讨会,到后来的鲁迅、老舍、郭沫若等专题研讨会,我们希望在国内能搭建起交流与对话的学术平台。

四、一生的师生情

在教学上,我获得过一些教学成果奖,也指导了一批批学生。从年轻时住学生宿舍、与学生朝夕相处,到中年带他们漫游学海,再到耄耋之年仍担任班主任、指导研究项目——我这一生的心血,大多倾注在“教书育人”这四个字上。

对于培养学生,我始终坚持几个原则。

头一条,我总说“育人先育心,浇花要浇根”。中文系不是简单的“识字系”或者“创作班”,它是滋养人的精神、塑造人的品格的。一个孩子文笔再好,学问再深,如果心里没有对国家民族的热爱,没有对社会责任的担当,那他的学问就是无根的浮萍,飘不高也走不远。

第二呢,我觉得学中文,“底子”一定要宽、要厚。我常跟他们讲,不能只盯着自己眼前那一亩三分地。你是学文学的,也得懂点历史、哲学;你是学语言的,也要关注社会的变迁。知识面广了,格局大了,看文学作品、分析社会现象,眼光才能更深、更准。

第三,做学问要“活”,不能“死”。中文系的学问,尤其忌讳读死书、死读书。我鼓励他们要敢于质疑,敢于提出自己的见解,这就是“创新”的精神。但创新不是凭空胡思乱想,必须落在扎实的文献功底和严谨的学术训练里,这就是“求实”的态度。

我还特别看重“知行合一”。中文系的学问不是藏在象牙塔里的古董。你研究鲁迅,就要学习他那种关切社会的精神;你学习写作,就要想着怎么用你的笔去记录时代、感染他人。我带学生做研究、注释鲁迅杂文,就是希望他们把学问做在实实在在的地方。我支持他们去参与社会实践,去体验生活,因为生活本身就是最厚重的文本。

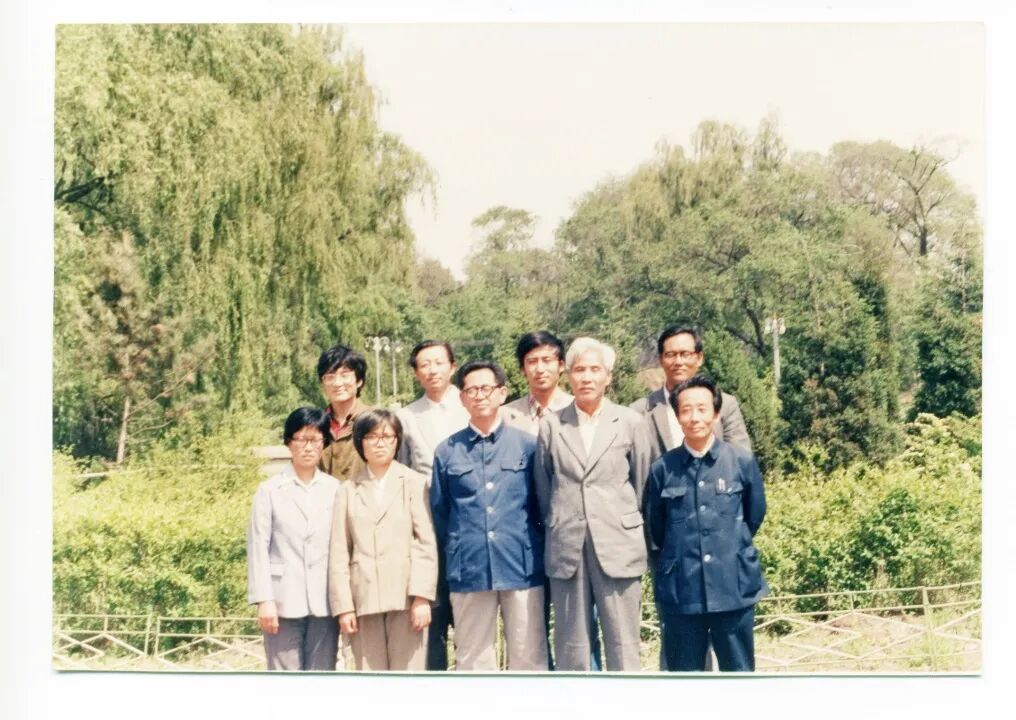

图5 上个世纪80年代,刘中树(前排中间)和教研室的老师们在一起。

最后一点,我觉得师生之间,不光是教与学的关系,更是一份情谊,一种“教学相长”。我给他们列书单,带他们做课题,也跟他们一起下地干活、一起吃饭聊天。看到好苗子,就多给他们压压担子,多创造些机会。既是师生,也是朋友,更是战友。

从成人网站

走出去的一批又一批学生,后来都成了各行各业的骨干。有的成了诗人、作家、评论家,有的做了教授、学者,还有的走上管理岗位,成了企业家,甚至走出了十几位将军——从少将到上将都有。像《解放军报》、《人民日报》、新华社这些大单位的社长、主编,也都有咱们学生的身影。他们不论在什么岗位上,都在为我们国家的革命、建设、改革,为这个新时代的民族复兴事业,贡献着自己的力量。作为老师,看到学生们这样成才、报效国家,我心里非常的欣慰和骄傲。

2008年的时候,文学院为我办执教50周年的活动。当时,我的一位68岁的学生——郝长海,特意写了一首长诗:

“刘老师,你好!”

我是你的学生

我是郝长海。

今天是你执教50周年的喜庆日子,

我为你骄傲!作为你的有47周年学龄的老学生,我为你骄傲!

从1961年你给我们上第一堂课以后,

我就叫你“刘老师”,

一直叫到今天。

……

今天,我在南海之滨的观音山下,

在你与珠海市领导共同签约的成人网站

珠海学院,

在你推荐我来发挥余热的中文系的办公室里,

我想起了你——我的刘老师!

我想起你在文科楼讲课时的音容笑貌,

我想起你在玻璃黑板上那工整的板书,

我想起你讲课时那有板有眼的旁征博引,

我想起你带有启发、诱导、温柔地提问。

我想起你和我们班一起为食堂抢收大白菜的情景,

我想起你和我们班一起在百家屯农场的春耕、夏锄、秋收,

我想起你和我们班一起度过的充满欢声笑语的新年晚会,

我想起你和我们班一起度过六载激情燃烧的岁月。

……

我想起我留校当老师的时候,

你曾叫我去听你的课,

你曾给我和小闫①开列的长长的阅读书目,

你曾带我和凤吾②注释鲁迅的杂文《伪自由书》,

你曾鼓励我研究老舍,

你曾认真修改、润色我那不像样的论文,

你曾带我去参加学术研讨会,

你曾信任我能做好中文系主任的工作。

你曾到我家里看过我那慈祥的老母亲,

你曾邀我到你家品尝黄老师的拿手菜“珍珠丸子”,

你曾豪迈地说过“好酒!长海!干杯!”

你曾对我说:“有什么困难,可随时来找我!”

啊,我的刘老师!

我的好兄长!

我的好朋友!

今天是你执教50周年的喜庆日子,

作为你的有47年学龄的老学生,我为你骄傲!

我多想飞回去,

飞到你的身边,当着全体嘉宾和师弟师妹的面,

给你行三个90度的大礼,

再放开我美妙的歌喉,

为你献上一曲我的保留节目《跑早船》,

再陪你喝杯庆功酒,而且要喝个一醉方休呀!

可是,可是我实在离不开呀,

我的刘老师!

我现在手下有你的一千多名小徒孙,

在等待我给他们安排期末考试。

但是,12月15日晚5点半,

我要和在我身边的你的弟子殷义祥、孙东临、王昊、刘晔骁、王志成、王博学,

在珠海给你敬酒!

遥祝你50年功成名就!

刘老师呀,说句心里话,

“我爱过许多男人和女人,

却从没有

像爱你这般深”③

我敬你,爱你!

请你和黄老师多多保重,

祝你健康,

祝你幸福!

祝你长寿!

注:

①“小闫”,即我的小师妹闫桂生。

②“凤吾”,即我的师兄李凤吾。

③引自公木师:《我爱》。

你的68周岁、有47周年学龄的学生 郝长海

2008年12月8日于珠海敬上

听到这样的话,作为一名老师,心里全是满足与欣慰!

所以啊,我常想,教育的根本,就是用心换心。你真心为学生着想,把他们当成一个个活生生的人来培养,不仅在课堂上传道授业,更在生活中以身作则,这份情谊,他们能记一辈子。看到他们成才,又过得充实、幸福,这就是我作为一位老师,最大的心愿和骄傲了。

一转眼,到2026年,咱们成人网站

就要迎来80岁生日了。

八十年,并不是一段简单的岁月。一代又一代的吉大人,始终心向党和国家,把为国育才的使命扛在肩上。我们“求实创新、励志图强”的劲儿,以及“人比山高、脚比路长”的豪情,是融在吉大人骨子里的精气神儿。正是凭着这股子劲儿,咱们学校一步一个脚印,稳稳地迈进了国家“双一流”的建设行列。站在八十周年的新起点上,在新时代的征程中,全校师生一定会在党中央的领导下,在学校领导班子的带领下,把咱们的老传统、好家风一代代传下去。

刘中树,成人网站

哲学社会科学资深教授:教育部社会科学委员会委员。1954-1958年就读于东北人民大学(成人网站

前身)中文系,1958年留校任教。曾任教研室主任、系主任。1987年至1995年,历任成人网站

副校长、党委副书记、党委书记。1996年至2002年,任成人网站

校长。

刘中树教授曾为第四届国务院学位委员会委员、第九届全国人大代表、国务院学位委员会中国语言文学学科评议组召集人、教育部中国语言文学类教学指导委员会主任委员、国家社科基金评审委员。中国毛泽东文艺思想研究会会长、国际东亚汉学学会名誉会长、中国世界华文文学学会顾问、吉林省文学学会会长等。

刘中树教授主要从事中国现当代文学和鲁迅的教学与研究工作。主编和参与编写了《中国现代文学思潮史》《现代文学基础》,先后出版《鲁迅的文学观》《五四文学革命运动史论》《<呐喊>彷徨>艺术论》等多部学术专作,并发表百余篇学术论文。曾获得国家优秀教学成果奖和教育部人文社科优秀成果奖。