高温质子交换膜燃料电池具有电极反应活性高、耐受杂质气体能力强、水热管理简单等优点,展现出广阔的应用前景。其核心组件是可以在较高温度条件下(100-200℃)稳定工作的高温质子交换膜,直接影响着电池的输出功率和使用寿命。目前,磷酸(PA)掺杂聚合物膜兼具较高的无水电导率和优异的热稳定性,是受关注最多的高温质子交换膜材料,例如商业化的PA掺杂聚苯并咪唑膜。然而,此类材料的质子电导率通常需要依赖较高的PA掺杂量,而液态PA在高掺杂含量下极易从膜中流失,特别是在高电流密度等苛刻条件下,从而导致电池性能大幅下降。此外,PA含量升高还会加剧对膜的塑化效应,导致膜的力学性能显著下降。因此,降低高温质子交换膜的质子电导率对PA含量的依赖性,是该领域的关键挑战。

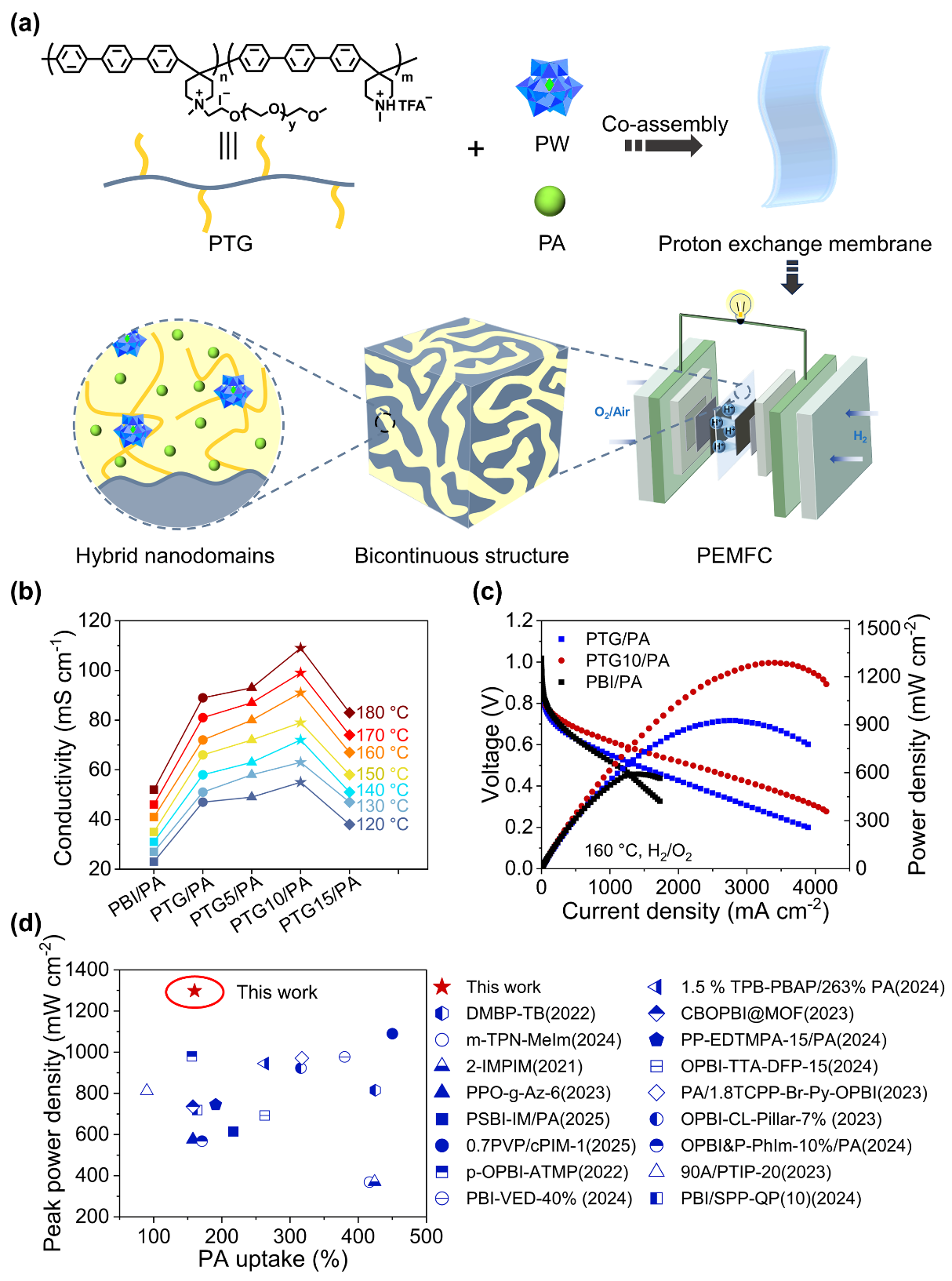

针对上述问题,李昊龙教授团队与赵成吉教授合作,提出了多金属氧簇(POMs)/聚合物杂化制备高温质子交换膜的新策略。他们通过将聚乙二醇(PEG)接枝的梳形聚合物(PTG)与H3PW12O40(PW)和PA共组装,制备了具有PW/PEG/PA三元杂化纳米离子相区的高温质子交换膜。在这些相区中,PW和PA作为质子源提供高浓度的质子,同时PW和PEG能协同促进PA的质子解离,进一步增加体系中的自由质子浓度;此外,这三组分之间可形成丰富的氢键网络,提供了高效的质子跳跃路径。基于此,所制备的高温质子交换膜在较低的PA掺杂量下(160%)依然展现出优异的质子电导率(109 mS cm–1,180 °C)和出色的电池性能(1287 mW cm–2,160 °C),远超过商业化的PA掺杂聚苯并咪唑膜(PBI/PA)。同时,PW作为静电交联剂,能通过非共价作用交联聚合物膜基体,显著提升了杂化膜的力学性能,并有效减少了PA流失,使杂化膜在160 °C下仍保持7 MPa的高拉伸强度,较商业化PBI/PA膜提升了2.3倍。

该研究在高温质子交换膜中构建了高传导的POM杂化离子相区,在较低的PA含量下实现了优异的质子电导率,有效解决了高温质子交换膜质子电导率对PA的依赖性问题,为开发高性能质子交换膜材料提供了新策略。上述成果以“Highly Conductive Polymer Electrolyte Membranes with Polyoxometalate Hybrid Nanodomains for High-Temperature Fuel Cells”为题发表于Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c02701)。

成人网站

博士研究生李婷婷为第一作者,李昊龙教授、赵成吉教授为通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金和吉林省教育厅产业化培育重点项目的支持。

图1.(a)杂化质子交换膜的制备及结构示意图,(b)质子电导率,(c, d)燃料电池性能。

论文链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c02701